気象予報モデルは、大気の鉛直方向(上下)の釣り合いを仮定せず、水蒸気の上昇による雲の形成や台風のシミュレーションを可能とする“メソスケール非静力学平衡モデル”が主流になりつつある。大気の上下動を考慮し、1辺が10キロメートルほどの格子で3次元空間を分割して解析するため、予報の精度は大幅に向上するが、計算の負荷も格段に大きくなることが問題となっている。

気象予報モデルは、大気の鉛直方向(上下)の釣り合いを仮定せず、水蒸気の上昇による雲の形成や台風のシミュレーションを可能とする“メソスケール非静力学平衡モデル”が主流になりつつある。大気の上下動を考慮し、1辺が10キロメートルほどの格子で3次元空間を分割して解析するため、予報の精度は大幅に向上するが、計算の負荷も格段に大きくなることが問題となっている。

東工大・青木教授らが次世代気象モデルのフルGPU化に成功

CPUに対して80倍の高速化、日本全土6時間分の気象予測を70分の計算で達成

2010.03.25−東京工業大学は24日、学術国際情報センターの青木尊之教授の研究室において、気象庁が開発中の次世代気象モデル「ASUCA」をGPU(グラフィックプロセッサー)上に完全移植し、約80倍の高速処理を達成したと発表した。天気予報の精度を高めるためには、精密なメソスケール大気モデルを導入するとともに、広範囲を細かな格子で区切って解析することが必要であり、スーパーコンピューターの能力不足が指摘されている。今回の研究は、GPUを並列に使用することで日本全土の6時間分の気象現象の予測を70分の計算時間で完了させたもので、GPUだけで気象シミュレーションを実行したのは世界初の成果だという。科学技術計算に対するGPUの有用性を示した事例としても注目される。

気象予報モデルは、大気の鉛直方向(上下)の釣り合いを仮定せず、水蒸気の上昇による雲の形成や台風のシミュレーションを可能とする“メソスケール非静力学平衡モデル”が主流になりつつある。大気の上下動を考慮し、1辺が10キロメートルほどの格子で3次元空間を分割して解析するため、予報の精度は大幅に向上するが、計算の負荷も格段に大きくなることが問題となっている。

気象予報モデルは、大気の鉛直方向(上下)の釣り合いを仮定せず、水蒸気の上昇による雲の形成や台風のシミュレーションを可能とする“メソスケール非静力学平衡モデル”が主流になりつつある。大気の上下動を考慮し、1辺が10キロメートルほどの格子で3次元空間を分割して解析するため、予報の精度は大幅に向上するが、計算の負荷も格段に大きくなることが問題となっている。

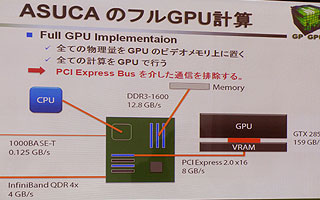

このため、先行する米国大気研究所(NCAR)では、世界標準となりつつある次世代大気モデル「WRF」を対象に、GPUを用いた高速計算の取り組みを2年ほど前から進めてきている。ただ、GPUを使用する場合は、時間ループの内側の計算をすべてGPU内部で処理しなければ、CPUとの通信がボトルネックになってGPU本来の性能を十分に引き出すことができない。このため、WRFでもプログラム全体の1%の部分しかGPU化できていないのが実情。それでも、わずか1%をGPU化することで、トータルでは計算時間が30%近く短縮されるという効果が出ている。

今回の青木教授らの研究では、WRFと同等の次世代気象モデルとして気象庁が開発中の「ASUCA」のプログラム全体をGPU化し、学内のスーパーコンピューター「TSUBAME1.2」に搭載されているGPUシステムで動作させた。具体的には、シングルGPUで44.3ギガFLOPS(CPUの1コアに対して約80倍の性能)、さらに120個のGPUを並列利用することで3.22テラFLOPSの実行性能を達成した。2キロメートルの格子間隔で、日本列島全土を含む「3164×3028×48」の計算格子を用いると、120GPUで実際の6時間分の気象現象が70分で解析できたことになる。

今回のGPU計算は、エヌビディアのCUDAでプログラミングされ、青木研究室で開発されたさまざまな高速化のためのアルゴリズムや最適化手法を盛り込んでいるという。東工大では、今年の10−11月のタイミングで最新のGPUに入れ替えた「TSUBAME2.0」への更新を行う予定で、青木教授らは新マシンへのさらなるチューニングを行うほか、雲物理過程のモデル改良などにも取り組むことにしている。

なお、気象庁のスーパーコンピューターシステムは2011年度に更新する予定とされており、ASUCA開発もそれに合わせて進められている。今回の青木教授らの研究はそれらと直接の関係はないが、「GPU化の効果の大きさを実地に示せたことには大きな意味がある」(青木教授)としている。