CCS特集2023年夏:総論 市場動向

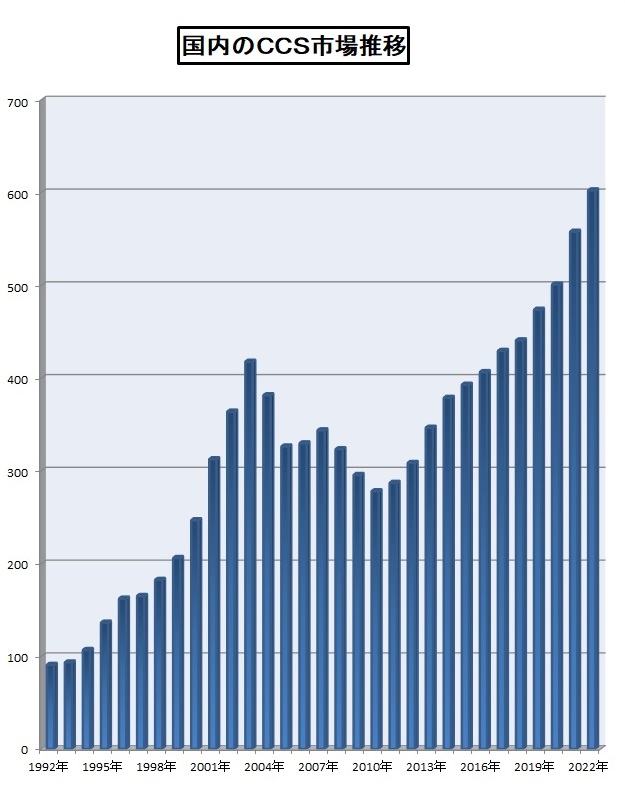

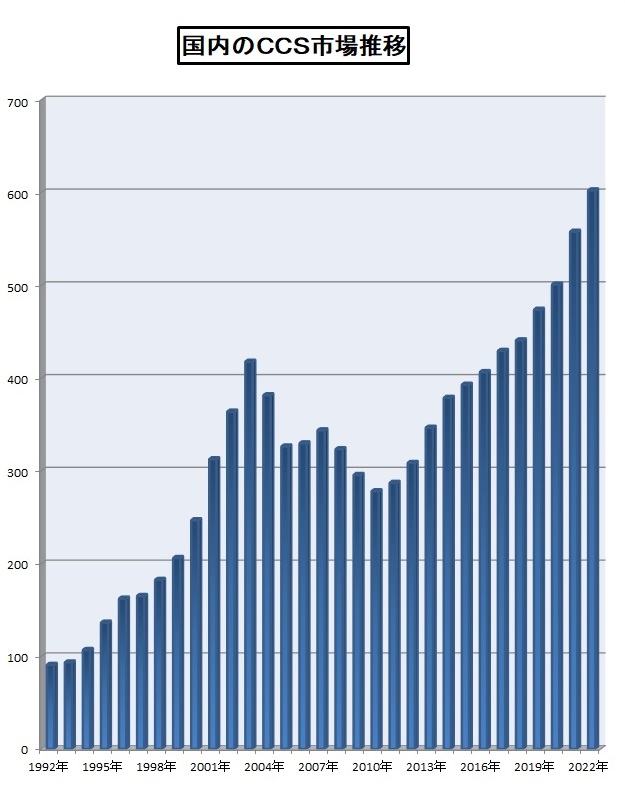

研究DXの実現で画期的材料・新薬創製へ、2022年度市場規模7.9%増/約602億円

2023.06.28−コンピューターケミストリーシステム(CCS)は、デジタルトランスフォーメーション(DX)ブームの波に乗り、研究開発(R&D)プロセスのデジタル化を図る動きが活発になる中で、R&D支援の基盤的な技術として広く受け入れられつつある。とくに、経験と勘に頼る古いスタイルから、理論や計算、データに裏打ちされた合理的な研究方法が志向されている。低分子化合物をメインにした創薬研究の世界では、“合理的分子設計”として1980年代から模索されてきたスタイルだが、対象が複雑すぎて“合理”が通用しづらかったさまざまな物質・材料の世界にも適用を目指そうとするのが現在のトレンドだといえるだろう。社会的な要請に応え得る高い性能、新しい機能を持つ物質・材料の創製には、研究DXへの取り組みが不可欠だとされており、その重要な要素の1つとしてCCSへの要求もさらなる高まりをみせるだろう。

◇ ◇ ◇

データ基盤構築で活況、高速計算へのニーズ拡大

CCSは、創薬研究および化学・材料研究を支援する情報技術(IT)ソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクスプラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、スーパーコンピューターをはじめとするハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)や、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素だ。

CCSは、創薬研究および化学・材料研究を支援する情報技術(IT)ソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクスプラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、スーパーコンピューターをはじめとするハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)や、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素だ。

こうしたCCS関連の各種ソリューションを開発・販売している国内主要ベンダーの売り上げの推移をもとにした2022年度の市場規模は、CCSnews調べで約602億円。前年度に対して7.9%成長したとみられる。11%増だった前年度に比べると伸び率は下がったが、好調さを持続した格好である。

ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響もあったため、ベンダーによって事情はさまざまだが、昨年は前年度に落ちた数字を取り戻したところ、前年度の伸びには届かなかったところ、前年度並みだったところ、前年度に続いて引き続き伸びたところもあった。全体としてみると、研究DXを進める目的で社内にデータ活用基盤を構築しようという動きが広がったため、それに合わせた製品やサービスを持っているところが強かった。とくに、電子ノートの導入がデータを整備する第1歩になるという共通認識があることから、電子ノート市場は確実に2ケタ成長したと思われる。

電子ノートはもともと、米国で医薬品関係の特許訴訟対策から重視された紙の実験ノートを電子的に置き換えたもの。先発明主義だった米国では、実験ノートに記載された事実が証拠として有用だったためである。これが電子ノートに変わったことで期待される役割がやや変化し、とくに日本では誤って法規制物質を合成してしまったり、不適切に管理したりすることを防ぐコンプライアンス違反を対策するものとして重要視された結果、製薬業界で広く普及することになった。その後、研究DX時代となり、電子ノートのデータ基盤としての機能が注目されることになる。

研究データの多くは現場の実験から得られるため、電子ノートに実験の計画や手順、実験結果を記録していけば、データは自動的にたまっていく。そして、一定のデータが蓄積されれば、それを用いてデータサイエンスを利用した機械学習などが可能になっていく。つまり、電子ノートはデータ駆動型の研究DX実現に向けた第1歩にもなるわけだ。最近では、ラボ内の実験を自動化するシステムの開発が進むとともに、各種の分析機器で測定されたデータを吸い上げる仕組みも実現してきている。そのように、研究に利用するデータを集約するプラットフォーム化において、電子ノートが中心的な位置を占めている。この流れは当分とどまることはないだろう。

一方、計算化学やシミュレーションに対するユーザーニーズも高まりをみせている。とくに、物質・材料系を対象にしたモデリング&シミュレーションが伸びており、昨年度も勢いに衰えはなかったという。日本のスーパーコンピューターが「京」から「富岳」へと移り、国の戦略としてスパコンの産業利用が推し進められている背景もあって、高速な計算環境に対する企業の関心は確実に高まっている。スパコンの性能が、複雑な物質・材料を解析できる領域に迫りつつあることが大きいが、計算速度への要求には際限がなく、既存のスパコンとは異次元の速さになるとされる量子コンピューターへの期待も盛り上がってきた。実用化はまだかなり先になるとされているが、既存スパコンよりも格段に速いことが理論的に間違いない用途として“計算化学”がクローズヤップされてきている。実際、量子コンピューターで最も先行している2つか3つのアプリケーション分野の1つが計算化学だ。

シミュレーションは、研究DXを実現するために欠かせない要素技術であり、こちらも当分は成長・発展が続くと期待される。

◇ ◇ ◇

MI実用化に向け長期支援、量子コン超電導1号機が完成

近年のCCS市場を牽引しているムーブメントは、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)である。データ基盤の構築も高速なシミュレーションも、MIを中心に回っていると言っても過言ではない。化学・材料メーカーの多くが戦略的な視点でMIに取り組んでおり、まさにブームの様相を呈している。本CCS特集でMIを本格的に取り上げたのは2016年が最初だが、MIへの関心が現在に至るまでまったく衰えないのは、国による後押しが長く続いていることも理由だろう。

とくに、文部科学省は2020年3月まで推進した「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」(MI2I、エム・アイ・スクエア・アイ)プロジェクトのあと、2021年4月にマテリアル革新力強化戦略を打ち出し、「マテリアルDXプラットフォーム」として予算規模を大幅に拡大し、10年計画での大型プロジェクトを展開している。また、経済産業省が推進した「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」(超超PJ)は、2021年3月に終了したあとも、産業界から参加した企業らが中心となった「データ駆動型材料設計技術利用推進コンソーシアム」(データ駆動コンソーシアム)に開発成果が引き継がれて、活動が続いている。

国プロである「マテリアルDXプラットフォーム」についてもう少し詳しくみると、MIを実施するためのデータは物質・材料研究機構(NIMS)に集められ、研究データをオープン・クローズ領域ごとにセキュアな環境で共有・活用し、AI解析までを可能とするデータ基盤をつくり上げる。また、実際にデータサイエンス的手法を取り入れた次世代の拠点型研究開発を実施する「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」(DxMT)、全国25の大学・研究機関の先端共用設備から創出されたデータを利活用可能な形式で蓄積・提供することを目的とした「マテリアル先端リサーチインフラ」(ARIM)−による三位一体での推進体制により、データを「つくり」「集め」「使う」という一連のサイクルを確立するという構想となっている。

DxMTでは、蓄電・水電解触媒、磁性材料、半導体、金属構造材料、バイオアダプティブ−の5つの具体的な研究プロジェクトが走っており、開発主体はアカデミックサイドだが、関連する産業界からの強いコミットメントが得られているという。一方のARIMは以前のナノテクノロジープラットフォーム事業を発展・継承したもので、高度なデバイス機能の発現を可能にするマテリアル、革新的なエネルギー変換を可能とするマテリアル、量子・電子制御により革新的な機能を発現するマテリアル、マテリアルの高度循環のための技術、次世代バイオマテリアル、次世代ナノスケールマテリアル、マルチマテリアル化技術・次世代高分子マテリアル−といったカテゴリーに分かれて先端共用設備の整備・高度化を進めている。

当然、MIは学術界にも影響を広げており、日本では応用物理学会のインフォマティクス応用研究会、日本金属学会の第3分科会(組織&計算科学)、日本化学会のケムインフォマティクス部会、人工知能学会の計測インフォマティクス研究会が活発に活動している。また、論文の投稿先になる学術雑誌もMI研究を積極的に取り上げるものが増えており、主立ったものに米国物理学会(APS)のPhysical Review X、Physical Review Materials、日本ではScience and Technology of Advanced Materials(STAM、STAM:Methods)がある。また、中国のJournal of Materials Infomaticsは数年前に発刊されたMI専門誌だという。論文発表もますます盛んになると思われる。

一方、量子コンピューターはIBMやグーグルなどの海外勢が先行しているが、日本でもいくつかのグループがそれぞれの方式で量子コンピューターの開発を進めている。その中から、今年3月、理化学研究所が国産超電導量子コンピューター初号機の開発に成功した。文科省Q-LEAP超電導フラッグシッププログラムのもと、理研をリーダーに、産業技術総合研究所、情報通信研究機構、大阪大学、富士通、NTTなどの共同研究グループが製作したもので、実機は埼玉県和光市の理研・量子コンピュータ研究センターに設置されている。理研と共同研究契約を結べば、クラウド経由でこのマシンを外部から使用することができる。

このマシンには、64個の量子ビットを1チップに搭載した集積回路が使われており、「2次元集積回路」と「垂直配線パッケージ」という2つの特徴を持っている。正方形に並べられた4個の量子ビットがそれぞれ隣り合う量子ビットをつなぐ量子ビット間結合で接続されており、この基本ユニット内に読み出し共振器や多重読み出し用フィルター回路などが配置されている。今回の64量子ビットチップは、基本ユニットが2次元に配列されていることが構造上の特徴で、全体は16個の機能単位から構成されている。また、個々の量子ビットに対する制御や読み出し用の配線の取り回しを工夫し、2次元平面上の量子ビットへの配線をチップに対して垂直に結合させる垂直配線パッケージを採用した。量子ビット数を増やしやすい実装方式であり、今後100量子ビット、1,000量子ビットといったマイルストーンを達成していく計画だという。

現段階では、64個のうち11量子ビットは動かない状態だが、計算できる状態を持続させるコヒーレンス時間は10〜20マイクロ秒(T1=初期化される)、あるいは20〜40マイクロ秒(T2=重ね合わせが壊れる)と他機種と比べても優れているという。量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長は「まだまだ先の長い技術であり、日本が研究に貢献できる余地は大きい。米国や中国のマシンに比べ、量子ビットの数は少ないが拡張容易性を念頭に置いて開発してきており、挽回は可能。単にビット数の問題ではなく、制御や読み出しの精度が重要であり、その点も十分に考慮したものになっている。実機ができたことで、エンドユーザーを巻き込んでのアプリケーション開発が期待されるが、まずは計算化学分野が先行すると思う」と話している。

これ以外では、IBMが東京大学と組んで2021年7月から国内で量子コンピューターを稼働させている。さらに、今年秋には最新の第3世代イーグルプロセッサーを搭載した127量子ビットの「IBM Quantum System One」を新たに稼働させる。127量子ビット機は現在北米にしかなく、稼働すれば世界で2番目となる。東京大学は、量子イノベーションイニシアティブ協議会(QII)に参画する企業や研究機関とともに同機を占有利用していく。この量子コンピューターは、研究段階のマシンではなく商用機であることが強調されており、導入に当たっては経産省から42億円の支援が行われているということだ。

ニュースファイルのトップに戻る

CCSは、創薬研究および化学・材料研究を支援する情報技術(IT)ソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクスプラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、スーパーコンピューターをはじめとするハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)や、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素だ。

CCSは、創薬研究および化学・材料研究を支援する情報技術(IT)ソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクスプラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、スーパーコンピューターをはじめとするハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)や、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素だ。