CCS特集2024年夏:総論 市場動向

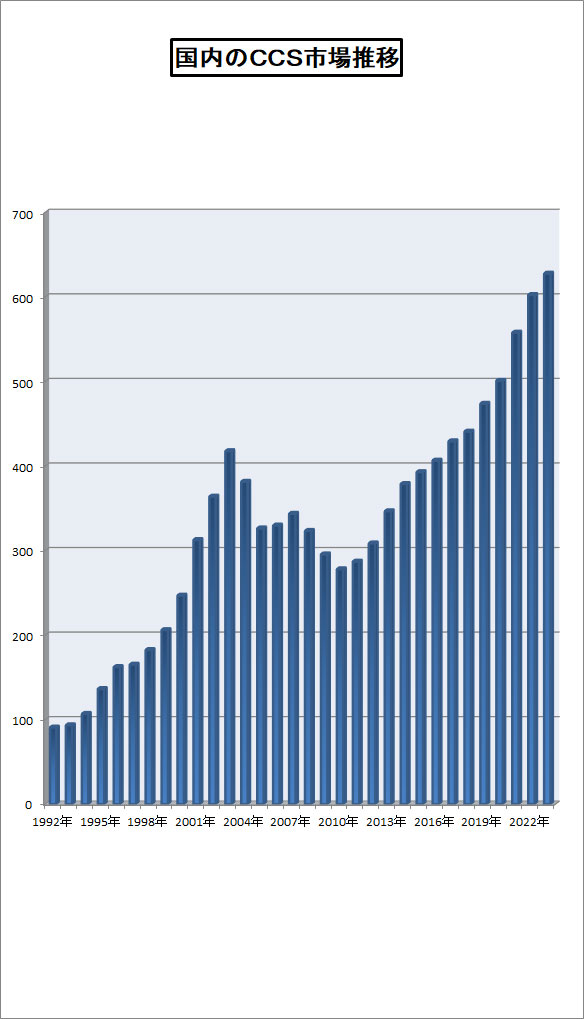

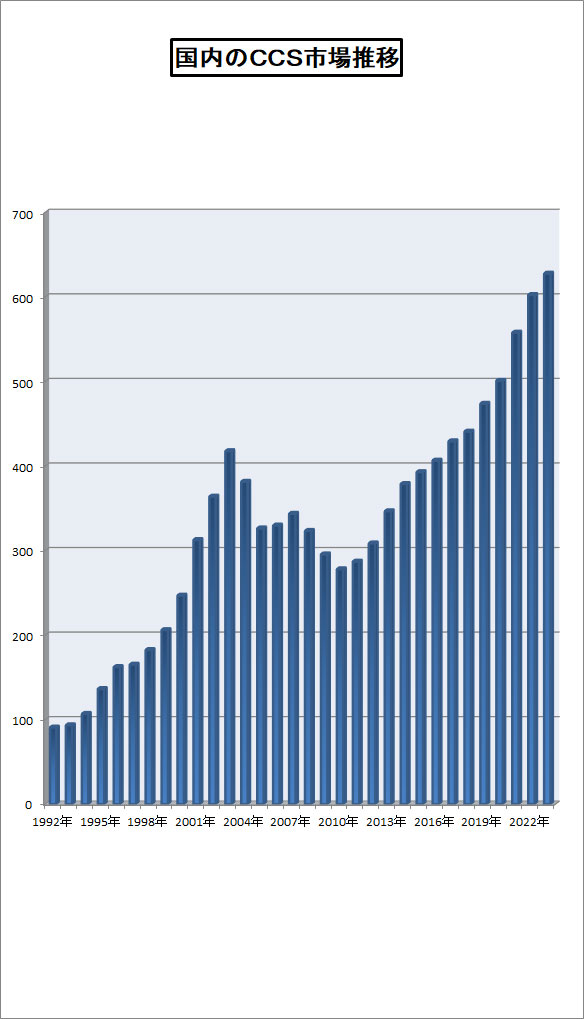

計算とデータの両輪で研究DXを推進、2023年度市場627億円/4.2%増

2024.06.25−コンピューターケミストリーシステム(CCS)は、データ駆動型社会を志向する動きが支配的な潮流となるなかで、研究開発のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための情報技術(IT)ソリューションとして一段と重要性を増している。とくに、DXのインフラとなるようなソリューションへの引き合いが好調となっており、ラボ内で使用されている各種機器からデータを自動的に吸い上げ、データの前処理を経て機械学習を実施し、そこから知識を取り出すまでのワークフローを備えたシステムへのニーズが増加。また、研究DX時代においてはデータとともに計算化学の活用が重要な要素となる。データと計算を両輪としたDX推進への取り組みが勢いを増している。

◇ ◇ ◇

◆◆電子ノートを基盤に成長、ラボ内機器の自動化進展◆◆

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクス・プラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素として含まれる。

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクス・プラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素として含まれる。

こうしたCCS関連の各種ソリューションを開発・販売している国内主要ベンダーの売り上げの推移をもとにした2023年度の市場規模は、CCSnewsの推定で約627億円。前年度に対して4.2%成長したとみられる。このほかに、受託研究スタイルのAI系ベンダーが関連する市場規模も、少なくとも30億円以上に達していると考えられる。

昨年度の市場の動きは、大きくはここ数年の傾向を引き継いでおり、実験データを蓄積する情報基盤となる電子実験ノートが依然好調。もともとは、創薬研究の合成実験を記録するシステムだったが、バイオ系の実験や品質管理のための試験などへ対象が広がるとともに、機能化学品や食品・化粧品などの研究にも適用が広がってきた。

創薬研究と異なり、化学・材料研究は、実験データを体系的に残しておくという習慣があまりなかったため、研究DX化を進める際に利用すべき“データ”が手元にないことが問題となり、まずはデータをためるインフラとしての電子ノートが注目された。その流れは現在も続いており、昨年度もCCS市場の成長頭は電子ノートだったとみられるが、電子ノートを導入するだけではDXは実現しないという認識もまた広がってきたように思われる。

問題は、“本当に利用できるデータ”が少ないことだといわれている。機械学習などのデータサイエンス処理に入れる状態にデータが整っていない、あるいはデータの絶対量が決定的に不足しているのである。これを解決するためのサービス・サポート、およびソリューション提供が、CCSベンダーの大きな仕事になってきている。具体的な方法は、まずデータの前処理に投資することで、実際にこうしたサービス事業で売り上げを大きく伸ばしているベンダーもある。社内に専門のデータサイエンティストがいない企業では、ベンダーのサービスを利用するのが効率的だ。また、少ないデータで機械学習を成功させるための技術を持っているベンダーも少なくない。

そのほかの方法は、実験データを実際に増やすことである。これにも2種類のやり方があり、まずは実験データの手入力をやめ、機器から直接データを取り込むことによってスループットを上げる方法である。次に、実験を自動化/ロボット化して、数多くの実験をこなすことでデータ量を引き上げる方法だ。この2つを組み合わせればさらに効果的になる。こうしたソリューション提案に力を入れているベンダーもいくつかあるので、本特集の各社紹介編にも注目されたい。

文部科学省が推進している「マテリアル先端リサーチインフラ」(ARIM)も、同じコンセプトをより大規模に展開しようというもの。全国25の大学・研究機関のリモート化・自動化・ハイスループット化された先端設備(計測・分析分野、加工・デバイスプロセス分野、物質・材料合成プロセス分野)を共用し、そこから創出されたデータを利活用可能な形式で蓄積し、活用することを目的としている。1100台以上の先端研究設備をウェブページで検索し、使いたい装置を探して、技術相談や機器利用、測定代行、共同研究、データ利用などを申し込むことができる。わが国の材料研究DXの基盤となることが期待されている。

◇ ◇ ◇

◆◆M&Sで学習データ創出、量子コンに高まる期待◆◆

一方、DX実現には、分子モデリング&シミュレーション(M&S)、計算化学の力も欠かせない。まずは、計算がデータサイエンスのためのデータ源となる。実験のように外部環境の影響を受けないため、きれいで整ったデータを創出できるという利点がある。よく利用されているのが、分子動力学法(MD)、分子軌道法(MO)あるいは第一原理計算と呼ばれる量子力学法(QM)で、実験値と関連する数値を出力できるようになってきたため、計算値を機械学習のデータとして利用することが可能。ただ、場合によっては実験する以上の時間が計算にかかってしまう場合があるため、計算時間を高速化する手法の開発が精力的に進められている。この分野で注目されているのが機械学習力場(MLP)、あるいはニューラルネットワーク力場(NNP)と呼ばれているもの。QM計算結果を再現するように学習した力場ポテンシャルをMD計算に使用するという発想であり、MD計算の実行速度に近い時間でQM計算レベルの精度が得られる。この技術を得意とする国内ベンダーもあり、注目を集めている。

また、計算の高速化にはGPU(グラフィックプロセッサー)を利用する方法もあり、多くの計算化学ソフトはGPU対応を強化してきている。GPUは高価であるため、クラウドサービスを利用してGPUを使う企業も多くなっている。計算化学は、DXのデータ源になるだけでなく、計算自体がいわばデジタル実験でもあり、研究開発全体を加速させる役割を担う。データサイエンス的手法で提案された物質・材料の妥当性をシミュレーションで評価したり、理論的な裏付けを得たりすることが可能。データと計算がまさに両輪となって進むのが研究DXであるといえるだろう。

さらに、計算化学分野では量子コンピューターの動向からも目が離せない。QM計算を劇的に高速化できることが理論的に確実だといわれているからだ。量子コンピューターは昨年、理化学研究所において国産の初号機「叡」(えい)と2号機が、続けて3号機が大阪大学で稼働・公開されており、共同研究のもとで企業も利用することが可能。これに加え、理研では来年春を目標にIBM Quantum(超電導型量子コンピューター)を神戸に、Quantinuum H1-2(イオントラップ型量子コンピューター)を和光に導入する計画を進めている。そのほかに、東京大学がIBMと組んで、量子イノベーションイニシアティブ協議会(QII)に参画する企業や研究機関とともに量子コンピューターを利用する体制を構築している。すでに実機に触れる環境はできつつあるといえるだろう。

ただ、現時点の実機は誤り訂正機能のないNISQ(Noisy Intermidiate-Scale Quantum)と呼ばれるマシンで、方式によって差はあるが量子ビット数も100〜1,000個程度が上限となっている。そこで、開発陣が最終的に狙っているのは誤り訂正機能のあるFTQC(fault-tolerant quantum computer)である。量子コンピューターでは、プログラムを書くことが、量子回路を描くことに相当するが、回路を構成する量子ビットはノイズによるエラーの影響を避けることができないため、NISQでは信頼できる計算結果が得られない。回路が長くなるほどエラー確率が上昇するし、量子状態が継続するコヒーレント時間が短かいため、複雑で長大なプログラムを実行させることは不可能である。FTQCでは数十の量子ビットを1つに束ねることで冗長性を導入しエラーを訂正する。このため、汎用量子コンピューターとしてのFTQCには1億から10億という数の量子ビットが必要だといわれている。登場する時代は2030年代である。

まだまだ先だと思われるが、量子化学計算に使う量子回路を研究することはいまからでもできる。量子回路をコンパイルするソフトウエアが開発されれば、将来実用化される量子コンピューター上でプログラムを動かすことは可能。すでに大手の化学企業は何らかのコミュニティに参加し、取り組みを開始している。

また現在、材料開発にデータ駆動型のスタイルを取り入れるべくブームになっているのがマテリアルズ・インフォマティクス(MI)である。最近になって、MIのためのシステムやサービスがいくつも登場し始めた。多くは概念実証(PoC)の段階だが、すでに実績のあるものも多くなってきており、実用化が近いと期待される。あるMIベンダーの経験によると、ビジネスマッチングを目的としたベンチャーキャピタルプログラムに米国で参加した際、欧米の企業よりも日本のユーザー企業の方がMIに対する感度が高く、ニーズが強いと感じたという。ブームに乗り遅れまいという意識もあるだろうが、確実な成果がみられるようになれば、市場は大きく広がることになるだろう。

いまのところ、MIを製品化(ほとんどはクラウドサービス)しているのは新興のスタートアップが中心で、旧来のCCSベンダーはMIの一部または総合的なニーズを受託サービスでカバーしようとするところが多い。こうしたベンダーサイドの動きが今後どう変化するかも興味深いところだ。ある化学系企業のプロジェクトリーダーは「MIは内製化が進む」という考えを示しており、この点でも今後の行方が注目される。

ニュースファイルのトップに戻る

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクス・プラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素として含まれる。

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を管理するインフォマティクス・プラットフォーム/電子実験ノート、生命情報を解析するバイオインフォマティクス、研究の基礎データを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出す人工知能(AI)/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアで構成される。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素として含まれる。