CCS特集2025年夏:総論 市場動向

AI/DXを基盤に自動化・自律化の未来へ、2024年度市場規模694億円/10.7%増

2025.06.24−コンピューターケミストリーシステム(CCS)は、材料研究や創薬研究の高度化を目指すデジタルトランスフォーメーション(DX)の基盤となり、人工知能(AI)や機械学習を利活用するためのコアとなる要素として注目されてきている。データは研究現場で生まれるため、ラボ内の各種機器・装置をネットワークで結び、データを自動的に収集して集約・一元化し、のちの解析・学習・推論へとつなげる自動化システムに関心が集まりつつある。その先には、生成AIやAIエージェントを活用して研究プロセス全体が自動化・自律化する未来も描かれ始めている。

◇ ◇ ◇

◆◆AI活用へ電子ノートが拡大、ラボ内機器とのデータ統合◆◆

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を蓄積・管理するインフォマティクス/電子実験ノート、生命情報を解き明かすバイオインフォマティクス、研究の基礎データなどを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出すAI/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアが含まれる。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素となっている。

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を蓄積・管理するインフォマティクス/電子実験ノート、生命情報を解き明かすバイオインフォマティクス、研究の基礎データなどを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出すAI/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアが含まれる。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素となっている。

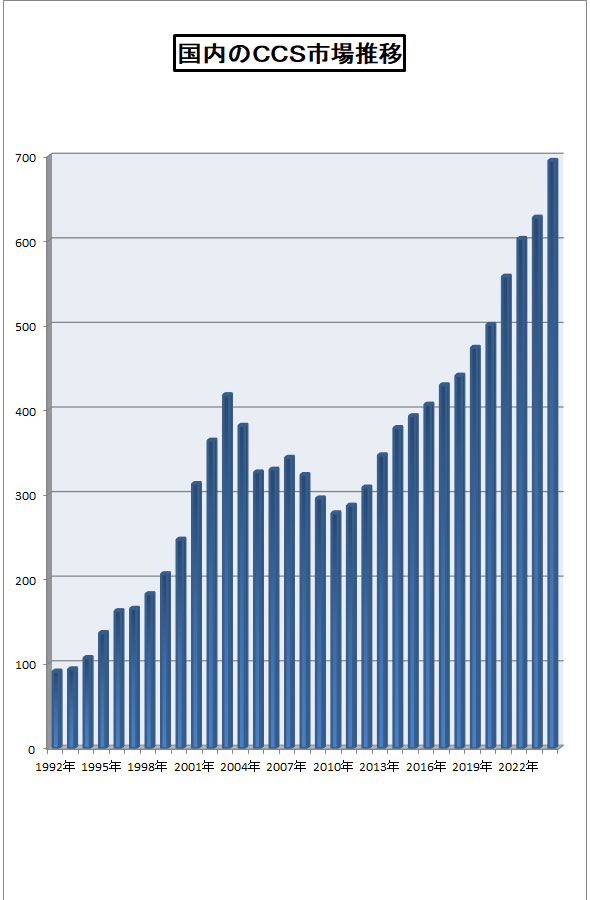

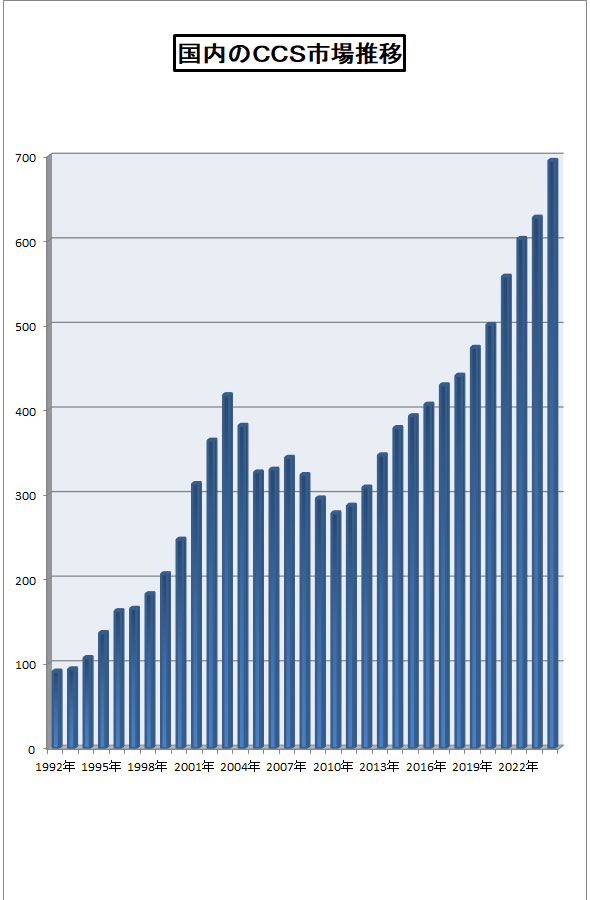

こうしたCCS関連の各種ソリューションを開発・販売している国内主要ソフトウエアベンダーの売り上げの推移をもとにした2024年度の市場規模は、CCSnewsの推定で約694億円。前年度に対して10.7%成長したとみられる。このほかに、受託研究スタイルのAI系ベンダーが関連する市場規模も、少なく見積もっても32〜33億円に達していると考えられる。

別掲のグラフはCCS市場の長期的推移を示したもの。2000年代前半にみられるピークはヒトゲノム解読を中心にしたバイオブームの時であり、国家プロジェクトや各種助成金が終了したことで、その後に一気に市場がしぼんだ。厳しい時期を越え、いわゆるリーマンショック以降は一貫した成長曲線を描いているが、2ケタ増という年はほとんどない。

近年では、2021年度が前年度比11.4%増を示したと推定している。これは、コロナ禍からの経済回復でDXブームが爆発した時期と重なっている。DXとデータサイエンスが一体となって、このころから“研究DX”というワードが経営戦略の中に頻繁に登場するようになった。研究プロセスそのものをデータ主導に革新しようという取り組みであり、そのためのインフラに対する投資が活発化したのである。2024年度もこの時に近い同10.7%増という数字になったが、今回はDXにAIによるブースト効果が加えられた結果だといえそうだ。昨年のノーベル化学賞と物理学賞がAI関係の受賞であったことも影響していると考えられる。

実際にCCSで成長した製品カテゴリーは電子実験ノートである。もともとは、創薬研究における知財対策、法規制対応の目的で開発されたものだったが、非製薬業も含めて実験データを記録するという機能が注目されて、研究DXのデータプラットフォームという位置づけに収まってきている。

最終的な目標は、AI/機械学習によってデータ活用を推進することであり、そのためには電子ノートを単に導入するだけではなく、データを集めて、AIで利用できるように加工する仕組みも重要。そのためのコンサルティングや伴走支援的なサービスもベンダーの収入源となっている。

とくに、電子ノート製品がクラウド中心になったことで導入の敷居が下がり、大学の研究室やバイオベンチャー、少人数の研究グループで材料研究を行っている企業など、以前のオンプレミス型電子ノートでは導入対象にならなかった組織が、意欲的に活用を進めてきている。その一方で、数百人から千人超の研究員を抱える大手の化学・材料メーカー、食品・日用品メーカーが電子ノートを大規模に導入し始めたことも、市場を大きく押し上げた要因だ。昨年度に売り上げを20%近く、またはそれ以上に伸ばしたベンダーがいくつもあった。

また、データの収集・蓄積を急ピッチで進めるため、ラボ内の機器・装置からのデータ取得を自動化するプラットフォーム製品への関心が高まっている。多くの場合、電子ノートと連携するかたちで検討が進んでおり、さまざまなメーカーの各種の機器データを統合して集め、一元化し、AI/機械学習に利用できるようにする。現時点ではまだ実績としては少ないが、かなりの勢いは感じられ、次年度以降は大きなカテゴリーに発展する期待がある。

◇ ◇ ◇

◆◆機械学習力場が続々登場、整う量子コン利用環境◆◆

一方で、分子モデリング&シミュレーション(M&S)も好調である。実験によるデータ取得と並行して、計算もデータ源にしようという考え方で、電子ノートほどではないが、着実な成長がみられた。最近ではいろいろな物性計算が可能になり、材料系などで実験と直接比較できる計算が実用的になりつつある。

一方で、分子モデリング&シミュレーション(M&S)も好調である。実験によるデータ取得と並行して、計算もデータ源にしようという考え方で、電子ノートほどではないが、着実な成長がみられた。最近ではいろいろな物性計算が可能になり、材料系などで実験と直接比較できる計算が実用的になりつつある。

また、あらかじめ量子化学計算を大量に行い、その計算結果を機械学習させて、量子化学計算を再現するように調整した機械学習力場(MLP)あるいはニューラルネットワーク力場(NNP)の利用がかなり進んできた。MLP/NNPは分子動力学法(MD)で使用する力場となり、通常のMD計算よりは速度が遅いが、まともに量子化学計算するよりははるかに高速であり、量子化学と同等の計算精度が得られるとされる。すでに、多くのM&SベンダーがMLP/NNPを提供しつつあり、ユーザーが自分で力場を作成できるツールも用意されてきている。現在は構造最適化計算ができないなどの制限はあるが、経験的な力場が存在しない新奇な系を対象にしたいことが多い材料科学系の研究ニーズには適しており、今後の技術的な発展が期待される。

それとともに、やや未来的な存在ながら、ここ数年で大きな注目を集めているのが量子コンピューターであろう。心臓部の量子ビットを実現する方法として、国内だけでも超伝導、半導体、イオントラップ、光、中性原子など、さまざまな方式のハードウエアが研究されており、順次実機が登場してくるようになれば、まさに百花繚乱の時代を迎えるとも考えられる。

現状の実機は誤り訂正機能のないNISQ(ノイズが多い中規模量子デバイス)と呼ばれるマシンで、そこに搭載されている量子ビットの数は数十から数百のオーダーである。現実の使用にかなう完全に正確な計算が可能なFTQC(誤り訂正量子コンピューター)機には少なくとも6万量子ビット以上が必要だとされている。数百万から1億以上という意見もある。そのため、実用化は2030年代になるといわれてきたが、研究の進展でやや前倒しされ、最近は2030年までに登場すると予想されている。

ただ、実機を利用できる環境はすでに整いつつある。2023年3月に理化学研究所の量子コンピューター研究センターにおいて国産の初号機「叡」(えい)、10月に2号機が、続けて12月に3号機が大阪大学の量子情報・量子生命研究センターで稼働しており、共同研究のもとで企業も利用することが可能になっている。

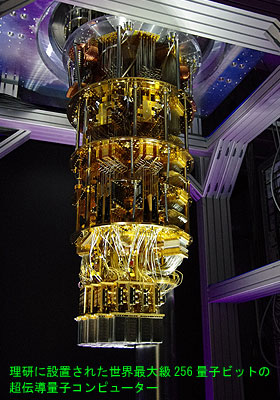

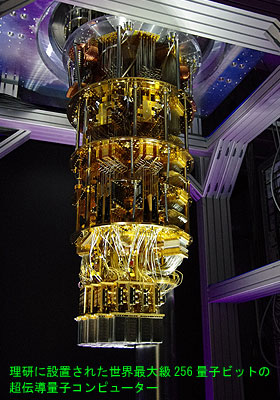

これに続き、今年4月に世界最大級の256量子ビットを搭載した超伝導量子コンピューターが理研に設置された。2号機(64量子ビット)の延長線上にあるマシンだが、同じサイズの希釈冷凍機内で4倍の高密度実装を可能にするため、極低温状態を保つことができる熱設計の改良が施されており、拡張性の高い3次元接続構造を活用して4倍の量子ビット数を実現させた。量子ビットのパッケージは新設計され、量子ビットの特性のばらつきも改善されているという。

また、東京大学とIBMは、超伝導型「IBM Quantum System One」に最新の156量子ビット「IBM Heronプロセッサー」を今年9月ごろに導入すると発表している。2019年12月に締結した「Japan-IBM Quantum Partnership」のもと、東京大学は量子コンピューターへのアクセス拡大に尽力し、量子イニシアティブイノベーション協議会(QII、民間企業16社が加盟)メンバーにIBM機の利用を提供している。最初は、27量子ビットのFalconプロセッサーを搭載して設置され、2023年に147量子ビットのEagleプロセッサーを導入したシステムに更新された。

また、東京大学とIBMは、超伝導型「IBM Quantum System One」に最新の156量子ビット「IBM Heronプロセッサー」を今年9月ごろに導入すると発表している。2019年12月に締結した「Japan-IBM Quantum Partnership」のもと、東京大学は量子コンピューターへのアクセス拡大に尽力し、量子イニシアティブイノベーション協議会(QII、民間企業16社が加盟)メンバーにIBM機の利用を提供している。最初は、27量子ビットのFalconプロセッサーを搭載して設置され、2023年に147量子ビットのEagleプロセッサーを導入したシステムに更新された。

今回は2回目のアップデートとなり、現行機と比較して2量子ビットのエラー率が3〜4倍改善され、100量子ビットの長いレイヤーのエラーをベンチマークするデバイス全体のパフォーマンスが1ケタ向上、CLOPS(毎秒の量子回路実行数)が60%増加すると予想されている。東京大学のスーパーコンピューター「Miyabi」と接続され、量子とHPCのハイブリッド運用も開始される。これとは別のプロジェクトになるが、IBMの量子コンピューターは、「富岳」と接続してハイブリッド化される計画もある。

量子コンピューターの用途はいろいろ考えられているが、確実な性能が期待される分野の筆頭が計算化学である。理論的には、とくに量子化学計算で現在のスーパーコンピューターをはるかに上回る性能が出るといわれている。量子とHPCのハイブリッドはそのための布石であり、量子コンピューターで計算した結果をもとに、HPCで大規模行列対角化を行ったり、量子コンピューターの計算結果をHPCで機械学習し、物性予測につなげたりするなどの使い方が想定されているようだ。

現在の量子コンピューターで実際的な計算化学シミュレーションを行うことはまだ難しく、ベンゼン環1つを計算するにもかなりの工夫がいるという。いずれにしても、理研や東大のプロジェクトでは、量子コンピューターで動く初期のアプリケーションとして計算化学が有力視されていることは事実。今後いろいろな事例が出てくることを期待したい。

ニュースファイルのトップに戻る

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を蓄積・管理するインフォマティクス/電子実験ノート、生命情報を解き明かすバイオインフォマティクス、研究の基礎データなどを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出すAI/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアが含まれる。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素となっている。

CCSは、創薬などのライフサイエンス研究および化学・材料研究を支援するITソリューションであり、分子モデリングや計算化学によるシミュレーション、実験データや研究情報を蓄積・管理するインフォマティクス/電子実験ノート、生命情報を解き明かすバイオインフォマティクス、研究の基礎データなどを提供するデータベースサービス、大量のデータから知識を引き出すAI/機械学習ツールなど、さまざまなソフトウエアが含まれる。また、ハードウエアとしては、科学技術計算/ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のためのクラスターやスーパーコンピューター、将来の実用化が期待される量子コンピューターなども重要な要素となっている。

一方で、分子モデリング&シミュレーション(M&S)も好調である。実験によるデータ取得と並行して、計算もデータ源にしようという考え方で、電子ノートほどではないが、着実な成長がみられた。最近ではいろいろな物性計算が可能になり、材料系などで実験と直接比較できる計算が実用的になりつつある。

一方で、分子モデリング&シミュレーション(M&S)も好調である。実験によるデータ取得と並行して、計算もデータ源にしようという考え方で、電子ノートほどではないが、着実な成長がみられた。最近ではいろいろな物性計算が可能になり、材料系などで実験と直接比較できる計算が実用的になりつつある。

また、東京大学とIBMは、超伝導型「IBM Quantum System One」に最新の156量子ビット「IBM Heronプロセッサー」を今年9月ごろに導入すると発表している。2019年12月に締結した「Japan-IBM Quantum Partnership」のもと、東京大学は量子コンピューターへのアクセス拡大に尽力し、量子イニシアティブイノベーション協議会(QII、民間企業16社が加盟)メンバーにIBM機の利用を提供している。最初は、27量子ビットのFalconプロセッサーを搭載して設置され、2023年に147量子ビットのEagleプロセッサーを導入したシステムに更新された。

また、東京大学とIBMは、超伝導型「IBM Quantum System One」に最新の156量子ビット「IBM Heronプロセッサー」を今年9月ごろに導入すると発表している。2019年12月に締結した「Japan-IBM Quantum Partnership」のもと、東京大学は量子コンピューターへのアクセス拡大に尽力し、量子イニシアティブイノベーション協議会(QII、民間企業16社が加盟)メンバーにIBM機の利用を提供している。最初は、27量子ビットのFalconプロセッサーを搭載して設置され、2023年に147量子ビットのEagleプロセッサーを導入したシステムに更新された。